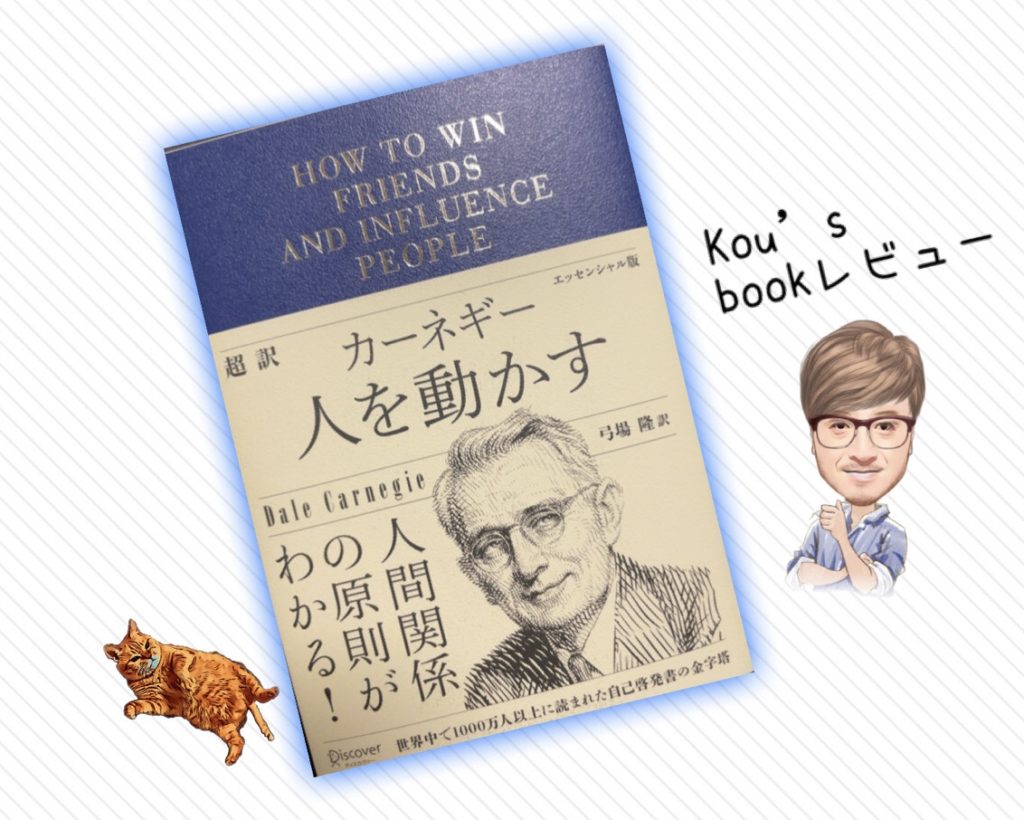

著者/デール・カーネギー 発行所/ディスカバートウェンティーワン

人とのうまい接し方が分からない、人とのコミュニケーションが苦手なんていう方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

社会で生きていくうえでは切っても切れない「人間関係」に関する悩みは、おおげさに言えば人類にとっては永遠の悩みかもしれません。

人間の本質を理解し、人とうまくやっていき、人に賛同してもらう方法を紹介する実用的な本が社会で必要とされているのにまだそれがないという事実を鑑み、カーネギー自身で書かれた書籍が本書「カーネギー人を動かす」です。

デール・ブレッケンリッジ・カーネギー

Dale Breckenridge Carnegie /1922年頃までは「Carnagey」と表記

アメリカ人 1888年11月24日~1955年11月1日

自己啓発、セールス、企業トレーニング、スピーチ、教師、作家として活動。

「人を動かす」こうすれば必ず人は動く、(How to Win Friends and Influence people)

(日本で430万部、世界で1500万部の売上)

「道は開ける」How to Stop Worrying and Start Living

(日本で200万部の売上)

「カーネギー話し方入門」など、著書多数。

(Wikipediaより引用)

カーネギー自身、本書「カーネギー人を動かす」が書かれるまでには様々に紆余屈折のある人生を歩んできているようです。

大学を卒業した後は通信講座や食品会社のセールスマンとして稼いだ資金をもとに、ニューヨークで文化講演会の講師を目指すも実現せず、演劇学校に通い役者を目指すも挫折。

失業し路頭に迷うなか、学生時代からの特技であった話術を生かし、ビジネスマンを対象に話し方教室を開講すると大反響となりました。

自己啓発とは自分磨きや自己実現であり、自己の再発見作業ともいえると思います。

よりよく生きるため自分磨きをするところに、他者への愛や思いやりといった気づきがあり、さらに行動がともなえば、そのすべての行動の中にこそ、よりよい社会へと貢献できるものが少なからずあるのではないでしょうか。

本書「カーネギー人を動かす」では、6章、181篇にわたって、職場、学校、家庭、地域などでの円滑な人間関係の構築、近親者や恋人との幸せな時間を過ごし、ビジネスの場面で大きな成果をあげるためなどの手法が記述されており、現代社会をとりまく人間関係に悩むすべての方におすすめしたい一冊となります。

以下からは、第5章「敵を味方に変える方法」、第6章「円満な家庭生活を送る方法」の2章の中より、特に印象に残った4篇を自己コメントとともに紹介させていただきます。

敵を味方に変える方法

賛辞を巧みに伝える

ここでは、ベンジャミン・フランクリンの若き日のエピソードが語られます。

ベンジャミン・フランクリンは州議会の書記に選出されることを望んでおり、そのためには議会で有力な人物になんとか気に入られる必要があるが、彼は残念ながら好かれてはいなかった。

フランクリンは、その人物が非常に珍しい本を持っていることを知り、ぜひその本を読みたいので、数日間お借りしたい」と手紙を書いた。

手紙を出すと、すぐに本が送られてきたのでフランクリンは一週間後に丁寧なお礼状を添えて本を返却した。

その後、この人物と会った際には相手の態度は非常に親愛に満ちたものとなり、相手は以後、フランクリンを援助してくれる存在となった。

このような状況下では、おせじを言ったりごまをすることで相手の関心をひき、自分を重用してもらおうと考える人は多いのかもしれません。

しかし相手にへつらい媚びを売る方法は、運よく気に入られるか、かえって裏があるのではないかと怪しまれる可能性もあるのではないでしょうか。

ここで、ベンジャミン・フランクリンは、媚びを売るなどということはせず、相手の関心ごとについての「頼みごと」を巧みに用いることで、相手の気を引くことに成功しました。

人は自分の関心ごとや興味のあることについて触れられたり、褒められたりすると嬉しいものです。

そんな相手には共感し、関心を持つことにもなるでしょう。

ベンジャミン・フランクリンのとった人の本来持つ心理を巧みに突き、人間関係を円滑に導いた方法は、私たちの生きる現代社会においても大いに応用できるのではないでしょうか。

円満な家庭生活を送る方法

家族に称賛の言葉をかける

称賛の声は素晴らしい力を持っている。

あなたもぜひ称賛の言葉を口にすべきだ。

まず家族で試してみてはどうだろうか。

称賛の言葉が家庭よりも必要とされている場所はあるまい。

しかし、ほとんどの家庭では称賛の言葉がめったに聞かれないのが実情だ。

あなたの奥さんには長所があるに違いない。

少なくとも、あなたはかつてその長所に惚れていた。

そうでなければ、結婚しなかったはずだ。(本文中より)

お互いが知り合い、関係が浅いうちほど相手のすべてが許容できるものでしょう。

相手の長所も短所も区別することなく、自分にとっては何もかもが新鮮ですべてを愛せていたはず。

すべてを許容し愛していたからこそ毎日が楽しく光り輝き、もっと長い時間一緒にいたいと考えたのではないでしょうか。

結婚し身近に生活すれば新鮮さはつかの間で、やがて相手に過剰な期待を寄せるようになり、短所が気になりとがめてしまう。

子供には元気に生まれてくれただけで感謝できたのに、成長するにつれ、生活態度や学校の成績が意に反すると気になってしまう。

そんな方は多いのかもしれません。

勇気をだして、あの光り輝いていたころの新鮮さを思い出してみてはいかがでしょうか。

そしてそれを言葉や行動とするほんの少しの勇気こそが、今ある状況をより良くする方法なのではないかと考えますがいかがでしょう。

老いた母を思いやる

ブロードウェーの有名な演出家ジョージ・コーハンは、どんなに仕事が忙しくても、ある日課をけっして欠かさなかった。

一日に二回、必ず母親に電話をかけるようにしたのだ。

この習慣は母親が死ぬ日まで続いた。

特に用事があったから電話をしたわけではない。

たえず自分の声を母親に聞かせ、気にかけていることを伝えて喜ばせたかったのである。(本文中より)

人生に迷ったり悩んだりしたときは、親を思い、会いに行けといわれます。

親に会うことは、自分自身を客観的に見つめなおし、原点に立ち返ろうとする行動ともなりえると考えます。

親孝行も親があればこそできること。

親が健在であれば会いに行くなり、電話で話をするなり、その行動そのものが思いやりのみならず、謙虚に自分を見つめなおす、「自己対話」としての価値もあるように思います。

それは「感謝」と「謙虚さ」を忘れないための行動となり、ひいては周囲の人たちにも愛ある行動として、優しさのエネルギーを振りまき、幸せを分け与えていくことになるのだろうと考えます。

子供を叱る前に

ここでは、子供を叱りそうになったときに読んで欲しいと、ある父親が書いた反省文が紹介されます。

夜中に父さんは君の部屋にこっそり忍び込んだ。そして今、君の寝顔を見ながら、心から後悔している。

父さんはあまりにも怒りっぽかった。何かにつけて君をたしなめた。

例えば朝食のときも、父さんはがみがみ言った。食卓にひじをついて食べたとか、よく噛まずに食べたとか、パンにバターを塗りすぎたといったことだ。

「父さんが出かけるとき、君は笑顔で手を振って「いってらっしゃい」と言ってくれた。

それなのに父さんは「常に背筋をピンと伸ばしなさい」と叱った。

どうして父さんはいつもがみがみ言ってしまうのだろう。

君は素晴らしい息子だ。父さんは君を愛している。

明日からは小言を言わず、いい父親になることを約束しよう。(本文中より)

身近に生活する存在であるからこそ、お互いなれ合いとなり「感謝」の思いや言葉が希薄とはなっていませんでしょうか。

家庭はやすらぎの場所であり、くつろげる場所であってほしいと考えます。

家族全員が疲れを癒し、明日への英気を養える空間としてあればこそ、帰宅するのが何よりの楽しみとなり、皆が心の栄養を育める大切な場所となるのではないでしょうか。

家族に「いつもありがとう」と言ったり、心の中で思うことを習慣にしてみてはいかがでしょうか。

声に出して言えればベストですが、人の性格はそれぞれで家庭のかたちも様々でしょう。

照れくさかったり、言い出しにくければ、心の中で言ってみることでも価値があると思います。

あなたのささやかな優しい心づかいが、今ある家庭の雰囲気をよりよい方向へと一変させていくことになると考えますがいかがでしょうか。

本書を読み終えて kou’s書籍レビュー

「敵を味方に変える方法」とは、共感力といってもいいのではないでしょうか。

相手の考え方を洞察して共感することで、相手の方から自分にも興味を持ってもらい人間関係を円滑にする方法ともいえるでしょう。

「円満な家庭生活を送る方法」とは、身近な人にこそ「感謝」の心を持ち、「謙虚である」ということではないでしょうか。

人間は完璧ではないということを受け入れ、相手のすべてを許容して愛するというシンプルな考え方といえます。

自分自身を見つめなおして原点に立ち返る「謙虚さ」を持つ方法だともいえると考えます。

お互い同じ人間であることから、願望や欲求など持つものも共通しているといえます。

社会生活を営むなかで、人ひとりでできることには限りがあることを自覚することが重要であるにもかかわらずそれが自覚できていない人か非常に多くいらっしゃるのではないかと自身の経験からも思います。

大きな成果を残すならばなお、他人の協力は必須であり、他人の協力を得たいのであれば、まずはその立場や考え方に寄り添うことを大切にしなければならないし、自分が逆の立場ならば自分を理解して欲しいと「承認」を求めているのではないでしょうか。

人は、自分を理解し認めてくれる人に対して心を開き、安心して従おうと考えます。

他人を理解し、認めてあげること、この非常にシンプルな思考こそが円滑な人間関係の構築過程となり、人との接し方といえるのではないでしょうか。

本書、「カーネギー人を動かす」は人間関係に悩むすべての方におすすめしたい一冊です。

コメント