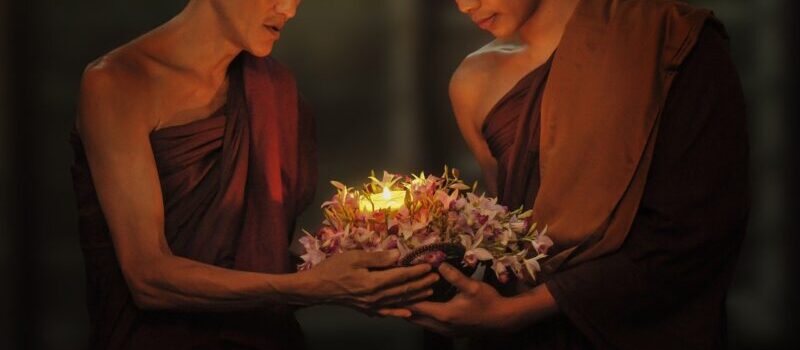

私たちが営む普段の生活や言葉のなかには、「仏教」の教えが深く根付いています。

たとえば、お宮参り、七五三、受験、出産、お盆の先祖供養などたくさんあります。

このように日本人として生まれると、人生を終えるまで日常的に「仏教」の教えが習慣としてあたりまえにあることに気づきます。

その「仏教」の教えを記した代表的な経典のひとつ、「般若心経」から262文字のひとつひとつに込められた言葉の意味を、わかりやすく解説しているのが「超訳 般若心経」です。

私たちが普段、なんとなく使う言葉や考え方のなかにも、「仏教」の教えが根づいていると気付かされるでしょう。

生きていくなかでは、幸せとは対照的に、辛く、苦しみに打ちのめされそうになることもあります。

そんなときでも、「般若心経」の言葉の意味を自分なりに咀嚼して理解しておくことで、心の落ちつきを得られる効果が期待できます。

集中力を高めたいときや、心を平静に保ちたいときにも「般若心経」は効果的でしょう。

それほど、私たちの生き方に密接に存在するものが、「般若心経」といえましょう。

ここからは、レビューとともに、悩みを小さくするための考え方のいくつかを紹介していきます。

境野勝悟(さかいのかつのり) 日本の哲学者、東洋思想研究家、作家 「道元 禅の言葉」「老子・荘子の言葉100選」「心がスーッと晴れる一日禅語」など

「超訳 般若心経」レビュー 悩みを小さくする考え方

よい言葉をつかう

言霊 (ことだま)

美しい言葉や、よい言葉は、幸福を呼ぶ。これは「真言」だ。

本文中より

悪い言葉は、災いを招く。これが「悪霊」だ。

アメリカの作家ナポレオン・ヒルは「思考は現実化する」と提唱しました。

目の前にある現実は、普段の思考による行動が現実化されているというもの。

いわゆる思考のクセによって現実化されるので、思考をコントロールすることによって、望みの人生を現実化することも可能なのだというものです。

仏教でいうところの「言霊」も共通するものがあるのではないでしょうか。

普段つかう言葉は、思考のクセからのものだと考え、よい言葉をつかっていきたいですね。

「よい言葉」とは「よい現実」をつくりだす素となるもの。

「よい現実」とは、多くの人によろこばれる存在になること。

「よい言葉」で多くの人によろこばれ、「よい現実」をつくることこそ本質なのではないでしょうか。

思考が現実を引き寄せる!

よい言葉をつかえば良い結果を引き寄せる!

最高の未来のために、美しい言葉、よい言葉をつかおう!

お先にどうぞの心を持つ

波羅蜜多(はらみつた)

「早くがいい」を捨てて、「自分より人を先に」と、譲った。

本文中より

とたん、心の中に、すばらしい安らぎが、生まれた。

これが 「波羅蜜多」(自分の心を平和に保つ)の悟りのコツである。

自分だけが早く幸福になろうとする考えは、捨てる。

詩人で書家の相田みつをは、仏教の心・仏様の言葉を自分なりの言葉で世にわかりやすく伝え働きかけていくことを使命とし、こんな言葉を残していらっしゃいます。

うばい合えば足らぬ わけ合えばあまる

相田みつを作品集 「生きていてよかった」より

うばい合えばあらそい わけ合えばやすらぎ

うばい合えばにくしみ わけ合えばよろこび

うばい合えば不満 わけ合えば感謝

うばい合えば戦争 わけ合えば平和

うばい合えば地獄 わけ合えば極楽

ここにも、仏教の「知足」の心と共通するものがあります。

中国の老子の言葉で、身の丈をわきまえ、今あるもので満足し感謝して生きること。

昨今は、他人をおしのけてでも欲しいものを手に入れようとする、「われ先に」といった風潮もあるようです。

そのような行動は、恨みや、人間関係の軋轢を生むことにもなり、結局、幸せになる人は誰ひとりとしてありません。

まず与える、ゆずる、「お先にどうぞ」と心をくばる。

与えられた相手の何人かは、あなたの影響をうけて誰かにゆずり与えるようになるでしょう。

この「お先にどうぞ」の心は、無償の愛の連鎖となって、多くの人の心を満たしていきます。

あなたの心もあったかくなるよ!

心を柔軟にたもつ

夢想(むそう)

自分の考え(想)どおりに生きられる人生など、皆無に近い。

本文中より

「夢想」とは、考え通りの人生は、「あり得ない」・・・・・ということだ。

ここでいう「考え通りの人生は、あり得ない」とは、夢や目標を持つのはムダだということではありません。

思いどおりにいかないからといっても、その夢や目標をあきらめるのは早計です。

夢や目標にむかって歩みつづけるなかで、思いどおりにいかないことや計画変更を強いられることは多々あるでしょう。

ここでの「夢想」とは、想定外の事態がおこっても、柔軟に別の方法を考えて行動してみましょうという意味がこめられています。

ひとつの考え方に固執していると、行動の幅をせばめてしまいます。

たとえば、富士山の頂上に到達するにもさまざまな登山ルートがあるのではないでしょうか。

歩みのペースも人それぞれであるのが自然です。

向かうゴールが明確ならば、ルートもペースも自由です。

選択肢は無限にあると考えましょう。

人生は、思いどおりにいかないことが多いのかもしれません。

だからこそ、心の柔軟さを忘れずに気楽にやっていきたい。

人生は楽しむためにあるものだから。

本書を読み終えて レビュー&まとめ

私たちは無意識ではありながらも、仏教と密接な関係性のある行事や行動様式にもとづいて生活しています。

しかし、自覚をしている人はほとんどいません。

たとえば、多くの人は新年をむかえるにあたって、神社・仏閣へお参りに出かけ、一年の無病息災をお祈りするのではないでしょうか。

豊作を祈る儀礼や、お墓参りに出かけ、ご先祖に思いを馳せる風習もあります。

お宮参り、七五三、受験、出産、ご祈祷、お盆の先祖供養なども同様でしょう。

先人によって遠い昔から日常的に行われる行事や習慣として、大切に育まれてきたともいえます。

春夏秋冬のはっきりしている日本では、移りかわる季節や大自然の荘厳さがあります。

人が自然の力を「人知を超えた大いな力や奇跡」として崇拝し敬う感覚は、宗教的な意識ともいえます。

山の頂上には、鳥居や祠が置かれていたり、地平線からのぼる太陽を待ちわび、ご来光として手を合わせる行動も、宗教的な崇拝行動だと考えられます。

古の人々から伝えられてきた行動や習慣によって、私たちは守られ、心豊かに生活をできているともいえるのではないでしょうか。

観自在菩薩 行深般若波羅密多時 照見五蘊皆空 度一切苦厄

本書 境野流 般若心経 現代語訳より

あなたが、苦しみや悩みから解放されて、安らかで幸福な毎日を送りたいなら、般若心経にあるすごく簡単な修行をすればいい。

だんだん修行が深まると、なぁんだ、頭の中に記憶された善と悪の考えは、もとは、一切なかったんだと、頭の中をカラッと空っぽにすることができる。

「五蘊は皆空」だ。

頭に集まったゴチャゴチャの記憶を空にせよ……ということだ。

五蘊皆空(ごうんかいくう)

四字熟語オンライン より

この世の全ての存在や現象は、実体などなく全てのものは空であるという仏教の言葉。

「五蘊」は人の体と精神を構成する五つの要素のこと。

全ての物質をいう「色」、感覚をいう「受」、心の中に浮かぶ像をいう「想」、欲求をいう「行」、意識をいう「識」の五つ。

「五蘊皆空 (ごうんかいくう)」は、仏教ではとても重要な言葉で、人間の「自己執着が無くなった状態」という意味があるようです。

解釈は様々でしょうが、すべての悩みや苦しみは「執着する心」にあるということなのでしょう。

自分の心が、悩み苦しみをつくり出しているともいえますね。

修行というと、敷居の高さをイメージしますが、決して難しいものではありません。

般若心経の一文字一句に触れ、その意味を知るだけでも、今の考え方に変化を感じるでしょう。

般若心経の言葉にこめられた古の人々の思いをそれぞれに解釈して、普段の生活に取り入れていくことで、新たな”気づき”があるはずです。

コメント