「人生100年時代」が叫ばれる昨今、平均寿命の伸びも手伝い、俗に言われる「老後」のイメージにも変化が起きています。

一般的な会社員でいえば、これまでのようにひとつの会社で勤めあげ、定年後は年金生活で悠々自適とされたライフプランは崩壊しつつあります。

おもに40代以上の多くが持つ、会社で出世をし、収入アップとともに、家、車などの物質的価値を所有することに重きをおく価値観に対して、若年世代間ではやりがいや貢献活動などに価値を感じる傾向にあるなどの大きな変化があります。

近年では、コロナ禍のなかで、働きがい、社会貢献活動に価値を感じ、多少収入が減ってもチャレンジできる環境にあるベンチャー企業などへの人材の流れもあるようです。

近年のコロナ禍の影響もあり、多くの人がこれまでのライフストーリーをみなおし、新たな価値感に従って転職に積極的になる動きもあるようです。

【調査概要】『転職動向調査2021年版』

調査期間/スクリーニング調査:2021年1月20日(水)~1月22日(金)

本調査:2021年1月26日(火)~2月1日(月)

2020年に転職した20代~50代男女の転職率は前年比2.1pt減の4.9%だった。2016年から2019年までは増加傾向にあったが、2020年は減少に転じ、2018年と同水準となった。また、2020年に転職した人のうち67.5%が在職中に転職し、35.9%は離職中に転職している(複数回の転職経験者を含む)。

転職に対する考え方について、「転職は前向きな行動である」という回答が前年比1.4pt増の69.7%で、過去3年間と比較しても増加傾向にあり、「転職は必要である」という意見も半数を超えた。転職に対してポジティブに考えている転職者が多いことがわかる。

転職へのイメージ

転職活動に対する、新型コロナウイルスの影響

引用元 マイナビホームページ

日本人の平均寿命は、81.41歳、女性87.45歳(令和元年簡易生命表/厚生労働省より)であることから、昨今の転職概況を踏まえても、「人生100年時代」を前提として、80歳まで現役で働くことを前提としての動向であることも読み取れます。

時代も移り変わり、その価値観の変化とともに今この瞬間こそ、これからのキャリアを見つめなおすひとつの節目がやってきているタイミングにあるのではないでしょうか。

著者・監修者プロフィール

徳岡 晃一郎(とくおか こういちろう)

多摩大学大学院教授、ライフシフト社CEO

日産自動車人事部、欧州日産などを経て、フライシュマン・ヒラード・ジャパンにてシニアバイスプレジデント/パートナー。2006年より多摩大学大学院教授を兼務し、研究科長、社会的投資研究所所長などを歴任。還暦を機に2017年にライフシフト社を創業しライフシフト大学を開校。『イノベーターシップ』(東洋経済新報社)、『MBB:思いのマネジメント』(野中郁次郎・一條和生との共著、東洋経済新報社)など著書多数。

※本データは、小社での最新刊発行当時に掲載されていたものです。

佐々木 弘明(ささき ひろあき)

多摩大学大学院教授、ライフシフト大学学長

神戸大学大学院経営学修士。北海道拓殖銀行、大手製薬会社を経て人材育成に従事。神戸大学MBA人材育成構想委員など歴任。2010年コーチングアワード、2014年キャリア支援厚生労働大臣賞を受賞。

※本データは、小社での最新刊発行当時に掲載されていたものです。

土屋 裕介(つちや ゆうすけ)

マイナビ 教育研修事業部 事業開発統括部長

1983年生まれ。大学卒業後、不動産デベロッパー、大手コンサルタント会社を経て、マイナビに入社。研修サービスの事業開発責任者および「HR Trend Lab」所長を兼任。ライフシフト大学特任教授。『楽しくない仕事は、なぜ楽しくないのか?』(共著、プレジデント社)、『タレントマネジメント入門』(共著、ProFuture出版)

引用/日本経済新聞出版ホームページより

40代~50代が人生転換の好機

人生100年時代の前提をもとに、80歳まで働くことを踏まえるなら、人生プランの再設計をする必要があります。

多くの一般的な会社員であればには40代を迎えるころに、給料明細には「介護保険料」の項目が増え、よりいっそう「老後」を意識することになってきます。

会社組織においても、40~50代ともなると先のキャリアもなんとなく見えてきて、なかには頭打ちを実感することもあります。

残りの会社員人生を自分を多勢に埋もらせ、会社にしがみつくか。

自分独自の新たな価値を生みだす人生とするか。

どちらがいいか悪いかということではなく、転職や起業のみが選択肢ということでもありません。

本書は、会社員としてオリジナルな価値を生む人材として生きる道もあるのではないかという観点から、今後のそれぞれの自分自身のありかたを模索する機会となります。

学びの癖を持つ

学ぶための謙虚さの習慣を持つことで、新しいものへの意欲と好奇心がかき立てられ、時代に促した生き方へとシフトできていきます。

シニア世代ともなれば、長年の蓄積された言語化するのが難しい経験や勘にもとづく知識などで頼られる存在となる「レジェンド=生き字引」としての役割もあります。

豊富な経験を活かし後進に対しての「メンター」や講師としての役割や、長年培ってきた知恵やスキル、人脈を活用して「コネクター=縁結び屋」として活躍する道もあるでしょう。

しかし、知識や経験があっても受け取り手の支持を受けなければ伝えることも伝えられません。

近年では豊かさの基準自体が変わっていて、若者世代とシニア世代間ではその価値観にも大きなギャップが生まれています。

その現実をしっかりと把握して、常識や先入観を現代の社会にあわせてアップデートをするための学びの姿勢をいくつになっても持ち続ける癖をつけていくことが大切です。

学びの目的を明確にする

会社組織においても、40~50代ともなると組織の中での先のキャリアもなんとなく見えてきて、仕事の熱量が低下する傾向にも少なからずあるようです。

それはやはり人生100年時代において、現役を退いたあとや、老後の生き方がより現実的な課題となってくるからではないでしょうか。

現役後の具体的な生き方の選択肢として――――

レジェンド・シニアとして、豊富な経験をもとに老若男女すべてのメンターとして活躍する。

シニア・コネクターとして、幅広い知識や人脈を活用して様々な相手に楽しさを教える。

シニア・イノベーターとして、時間や環境に縛られず開発や研究に取り組む。

共通するのは、5年後、10年後自分はどうなり、どう生きていきたいのかをより具体的に掘り下げイメージしておくことです。

イメージした先には、どうすればそこへたどり着けるのかを考えることで、さらに今すべき行動が見えてくるでしょう。

今の仕事のなかで5年10年後を見据えてできることもあるでしょうし、副業として2足のワラジを履いたり、必要ならば転職という選択肢も現実味を帯びてくるかもしれません。

未来のために学び続ける

昭和から平成時代のスタンダードであった働き方やものの考え方は一変し、時流のスピードも加速するばかりです。

「あのころはこうだった」「俺たちの時代は良かった」などと、懐古主義にひたっていても始まりませんし、次世代をつなぐ若い世代の共感は絶対に得られないでしょう。

しかし目線を変えれば、その時代にこそ培われていた「コミュニケーション力」は若者世代は事欠いていて、主流となりつつあるテレワークやオンライン会議上においても、意思表現に苦労しているといった現実もあるようです。

IT慣れした若い世代と、感情表現豊かなシニア世代とでお互いに強みを共有しあえる環境こそが生成発展ある社会となるのではないでしょうか。

幾多の時代経過と経験豊富なシニア世代こそ、常に「学ぶ習慣」を身に付けることで、自らの役割を見出すことができ、「100年時代」といわれるこの時代をより豊かにして生きていくことができるでしょう。

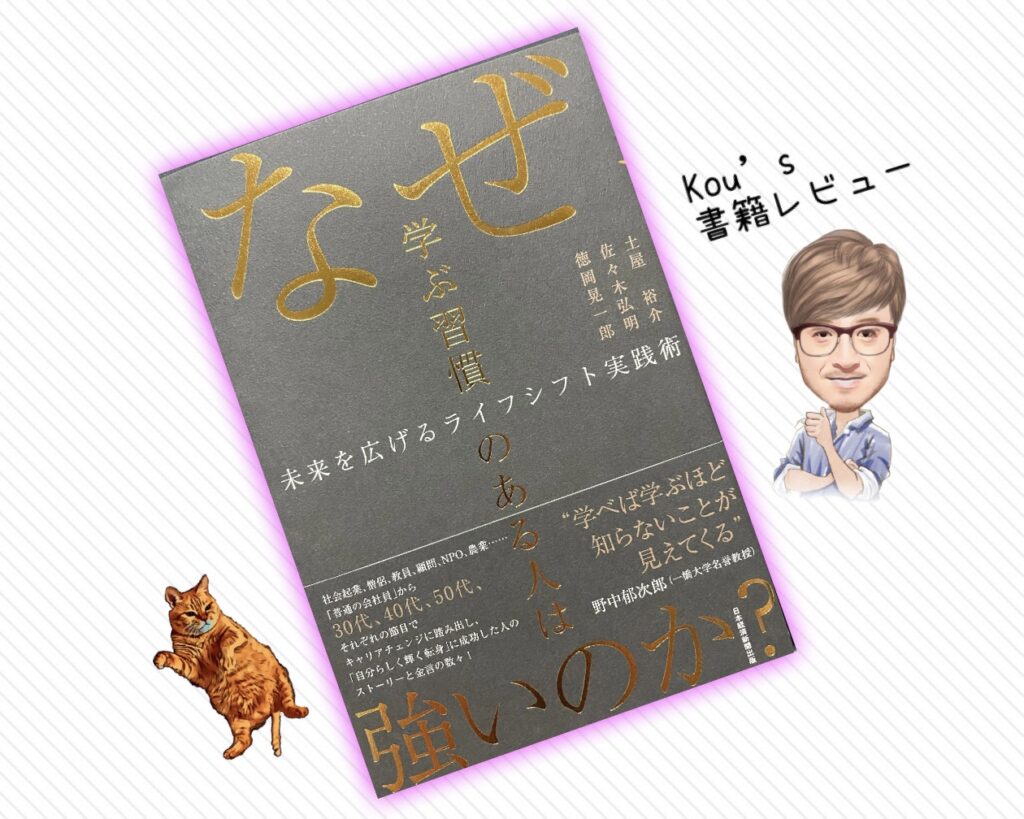

本書を読み終えて kou’s書籍レビュー

時代は移り変わり、コロナショックを経て働き方は様変わりし、その価値観も変化しています。

変化の激しい現代社会であるからこそ、学び続けるということは決して特別なことではなく必須といってもいいでしょう。

本書の「学び」とは、資格取得やいわゆる試験の評価をとるための勉強のことではなく、自らの人生に対して受け身ではなく、積極的であれとの姿勢を問うています。

IT化が進み、デジタル社会となった現代においても、全ては人がつくり出しているものである限り、その根底にはコミュニケーション活動が切っても切れないものとして存在します。

人間が人間である限り、相手の言おうとすることや思いを理解して寄り添い共感する能力を磨くことが大切だと考えます。

LINEやメールなど活字のコミュニケーションは気軽でスピーディーですし、何よりもお互いの都合や貴重な時間を妨げることもないので便利ですが、微妙な感情表現が伝わりにくいといったデメリットもあるのではないでしょうか。

本書では「学び」の基本は「出会い」とあります。

それは人や仕事の依頼である場合もあるでしょうし、目の前に現れた何らかのきっかけが人生を変えていく「出会い」となります。

目の前に現れた「出会い」を好機として受け入れられるかどうかは、謙虚さと好奇心を絶やさず、常に「学び」の姿勢でいられるかどうかがカギとなります。

大人の「学び」とは苦労としてではなく、子供のように目をキラキラしながら楽しくワクワクするものとしてあるべきだと考えますし、自然に呼吸するかのように学び続けられる人には不安などあろうはずがありません。

人生の折り返しを感じる世代の方々に、これまでの生き方の棚卸しをしていただき、未来に向けての人生のプランニングを見なおすきっかけとして、本書を活用されてはいかがでしょうか。

★この記事を書いた人★

kou&バニ

kou&バニ

「本」こそが人生の師「KOU」と「バニ」です!

本を読み、先人の知恵や思考・生き方に触れることは、現代人にとっても良き人生をつむぐためのエッセンスとなりえます。

これまでも読書をするなかでは、多くの気づきと勇気を授かりました。

その数多くの「気づき」のひとつひとつは、血となり肉となり生き方を変えます。

書籍をもとに、人生をより良く変える思考を読み解きます。

コメント